こんにちは!透明水彩アーティストのあーちゃんです。

水彩で花を描く練習シリーズも、いよいよステップ3になりました。

ステップ1ではチューリップやパンジーを、ステップ2ではアジサイやスイートピー、ネモフィラを描きながら「にじみ」や「花びらの重なり」を練習してきましたね。少しずつ水彩ならではの表現に慣れてきたのではないでしょうか。

☑ 下描きなしで花を描けるのかな?

☑ 線がないと形がとれなくて不安…

☑ もっとふんわり水彩らしさを出したい!

そんな思いを持っている方にぴったりなのが、今回のテーマ「線なしで描く花」です。ラナンキュラス、ポピー、マーガレットといった身近な花を、線に頼らず“色のかたまり”としてとらえる練習をしてみましょう。

線を描かないと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが大丈夫。むしろ色の重なりや濃淡がそのまま雰囲気になって、水彩らしい透明感がぐっと引き立ちますよ🎨

ステップ1はこちら➨バラ・ミモザ・ガーベラの描き方

ステップ2はこちら➨アジサイ・スイートピー・ネモフィラの描き方

また第二弾からは、🔰はじめてさんが使いやすく手に入れやすいことを考慮して、使用画材を統一していきます。

- ホルベイン透明水彩24色セット

- ホルベインミニリセーブル5本セット

- ホワイトワトソン水彩紙 300g/m ポストカードサイズ

線なし水彩画の魅力とは?

水彩画の最大の魅力は、にじみや透明感をいかした柔らかい表現。今回ご紹介する「線なし水彩画」は、下描きをせずに花を描くことで、水彩ならではの美しさを自然に引き出せる描き方です。🔰はじめてさんでも気軽に挑戦できて、色の見方や表現の幅がぐんと広がります。

下描きなしで描くと何が変わるの?

鉛筆で下描きをしないと形がとれない…そう思うかもしれません。でも線がないことで「色の面積」や「にじみの広がり」に自然と目が向きます。線に縛られないぶん、水彩の自由さをそのまま楽しめるんです。

「線に頼らない」からこそ色感覚が育つ

線で輪郭を囲わないと、花びらの境界を“色の差”で表現することになります。これが実は色の見分け方や濃淡の付け方の練習になるんです。色彩感覚を磨くにはぴったりの方法ですよ。

🔰はじめてさんにこそおすすめな理由

線なしで描くと「ちょっと違っても大丈夫」という安心感があります。形が多少ゆがんでも、水彩なら“ふんわりした雰囲気”に見えるから不思議。だからこそ初心者さんに挑戦してほしい描き方なんです。

でもちょっぴりドキドキするよね~💦

ラナンキュラスを線なしで描いてみよう

重なり合う花びらが美しいラナンキュラスは、水彩画の練習にぴったり。線を描かずに色で形をとらえることで、花びらの柔らかさや奥行きをシンプルに表現できます。中心の色や花びらの濃淡を工夫すれば、初心者さんでも本格的な仕上がりになりますよ。

はじめてさんにおすすめの色は?

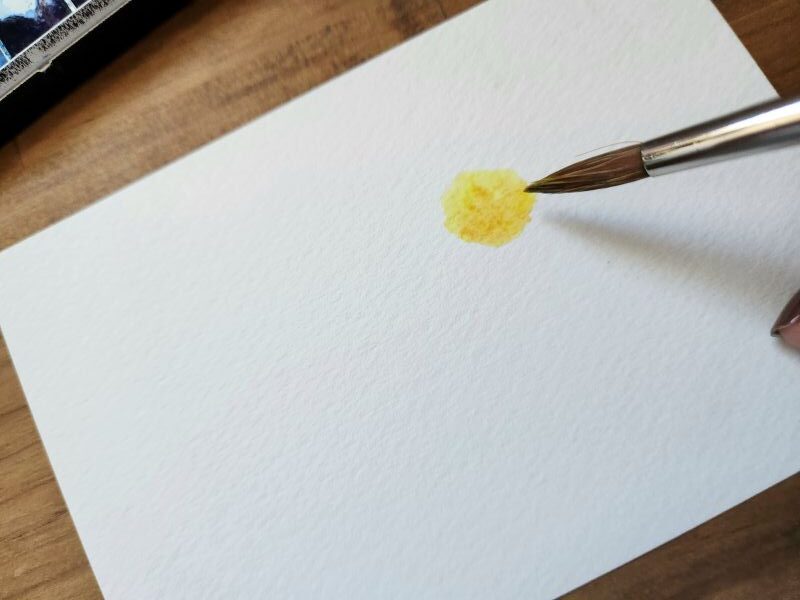

ラナンキュラスは色の種類がとても多い花ですが、初心者さんには「中心が黄緑のタイプ」がおすすめです。黒や濃い色よりも明るく表現しやすく、花びらの重なりを自然に描けます。今回はホルベイン透明水彩24色セットの中の赤(ローズマダー)をメインカラーとして描きました。下地には黄色(パーマネントイエローレモン)を使用しています。

花びらを重ねるときのコツ

外側へ行くほど淡い色で、内側は少し濃くするイメージで色をのせていくと、ふんわりとした立体感が出ます。線がないぶん、グラデーションを意識すると花らしく見えてきますよ。最初はバラを描いたときのようにふんわりたっぷりの水でにじませます。

半乾きになったら少し濃いめに絵の具を溶いて花びらを重ねていきます。

完全に乾いたらもっと濃く溶いて重ねます。絵に奥行きを持たせるテクニックです。

中心は黄色を残して黄緑(パーマネントグリーンやテールベルト)を使いました。つぼみも同様の色を使っています。すべて同じトーンにすると絵が単調に見えて退屈な絵に仕上がってしまうので、トーンの違いを意識して描くといいですよ。

バラの描き方を復習したい方はこちら➨バラ・ミモザ・ガーベラの描き方

バラと違うのは花びらの数ですね。ラナンキュラスは何枚も花びらが重なっているので、筆先を使ってさっと描くといいですよ。

ラナンキュラスは花びらの重なりが多いので、つい濃い色を使いすぎて重たく見えがちです。そんな時は、最初に全体を淡い色で大きくまとめてから、乾いた後に花芯まわりだけに濃い色を重ねると自然な奥行きが出ます。ポイントは「最初は大胆に、後半は慎重に」です。筆を軽く回すように動かすと、花びらのカーブが柔らかく表現できます。

正直今回の構図はいまいちです💧もっと考えて描くべきだった。反省。次回に生かします💧構図についてもまた記事にできたらと思いますので首を長くして待っていてくださいね。

失敗しても大丈夫!ふんわり感を活かそう

多少花びらの形がずれても、水彩のにじみやぼかしが自然な柔らかさを演出してくれます。「失敗かな?」と思った部分も、作品全体の魅力になるのが水彩のいいところです。自然の水の流れに身を任せてみましょう。そうは言っても、水分が多すぎると紙が波打ってしまいえが台無しになってしまう恐れがありますので、筆に水を取ったら「筆先からこぼれない程度の水」を意識してみてください。

ポピーを線なしで描くポイント

ひらひらと大きな花びらが特徴のポピーは、線に頼らなくても雰囲気が出しやすい花。にじみを使った大胆な表現が向いているので、水彩の特性を体感する練習に最適です。透明感のある色を重ねることで、ポピーらしい軽やかさを表現できます。

大きな花びらは“にじみ”で表現

ポピーの花びらは紙の上で水を広げ、その中に色を落とすと自然に広がっていきます。にじみをそのまま花びらの広がりに見立てると、ポピーらしい大胆さが表現できます。

ポピーは花びらが薄く、光を通すような透明感を持っています。その雰囲気を出すには「白を残す」ことが大切。花びらの先をあえて塗りつぶさず、紙の白を活かすことで軽やかさが出ます。もし全体が濃くなりすぎた場合は、水を含んだ筆でやさしく色を持ち上げると調整が可能です。ポピーは色がにじむほど柔らかい印象になるので、失敗を恐れずに思いきって水を多めに使ってみてください。

透ける質感を出す色の選び方

ポピーは花びらが薄く、光を通して透けて見えるのが特徴。赤やオレンジに少しだけ水を足して、透明感のある薄い色を重ねると“透け感”が出ます。ホルベイン24色セットでいうと、バーミリオンヒューを中心にパーマネントイエローも足して描きます。

茎やつぼみもあえて弱弱しく

細い茎やつぼみは弱弱しくうねうねさせます。毛が生えているので筆先で描いておきましょう。完璧にかたちどらないのがポイントです。水の自然な流れに任せてみるとうまくいきますよ。

中心の花粉は細い筆でチョンチョンします。乾く前に描いたので花びらのほうににじんでいますが、なんかそれも味があって好きです♡完璧じゃなくっていいんです。ちょっとゆるく、ちょっとラフな感じが好きです。

マーガレットを下描きなしで描く方法

白い花びらと黄色い花芯が特徴のマーガレット。線なしで描くことで、花の素朴さや爽やかさを引き立てることができます。白い花びらは“影色”で表現するのがポイント。影色に濃淡をつけることで初心者さんでも完成度の高い作品に仕上がります。

白い花びらは“影色”で表現する

白い花びらをどう描くか迷いますよね。実はマーガレットの白い花びらは、色を塗るというより「影を描く」イメージが近いです。淡いグレーや薄いブルーを花びらの根元だけに入れると、立体感が自然に出ます。黄色の花芯は鮮やかに塗ると一気に花らしさが引き立ちますよ。仕上げに背景に薄いグリーンやブルーを滲ませると、白い花が引き立って映えます。

わたしはシンプルに花を描きたかったのと、初心者さんも混乱してしまうおそれがあるので、背景はなしにしました。

花芯の黄色を活かしてバランスを取る

真ん中の黄色をしっかり描くと、花全体がマーガレットらしく見えます。黄色を主役にして、周りの花びらを軽やかに添えるとまとまりやすいです。

ブルーを中心に濃淡を意識しよう

マーガレットは白が多い花なので、色を自分で作っちゃおう作戦です!影色に薄い青を中心に何度か重ね塗りします。影を意識すると立体感がでてマーガレットらしさが自然と表現できますよ。

濃く黒っぽいところに黒を使いません。反対色を混色すると暗く黒っぽくなるのに、奥行き感のある不思議な色味が誕生します。温かみを出したいので、赤を多めに入れました。明るいところは黄色、塗り残したところは一番明るいところという感じです。

線なし水彩画を楽しむコツとまとめ

線なしで花を描く方法は、形に縛られず自由に表現できるのが魅力。色の濃淡やにじみを活かすことで、水彩画ならではの柔らかい雰囲気が自然に生まれます。失敗を恐れず描くことが大切で、練習を重ねることで次の花や作品にも活かせるスキルになります。

形よりも“雰囲気”を大切に

花の正確な形にとらわれなくても大丈夫。水彩は「雰囲気」で伝わる絵です。思いきってざっくりと描く方が、水彩らしい魅力が出ます。

濃淡で奥行きを出す練習になる

線がないぶん、色の濃淡で奥行きを表現します。薄い色から始めて、最後に少し濃い色を加えると、自然な立体感が出ます。

次の作品につなげるために

いかがでしたか?線を使わずに花を描く方法は、最初は少し不安に感じるかもしれませんが、慣れてくると「形を描くより色で表す」楽しさに気づけます。線がないことで、花のふんわりとした雰囲気や透明感が自然に引き出されるんです。今回紹介した「ラナンキュラス・ポピー・マーガレット」は、初心者さんでも挑戦しやすいお花なので、気軽に試してみてくださいね。

最後までご覧くださりありがとうございます。snsでは、家族など身近な人の似顔絵を描く「あーちゃんの似顔絵便」をショート動画として発信しています。ご興味あれば覗いていってくださいね♪

Youtube https://www.youtube.com/@あーちゃんの透明水彩

Tik tok @a_chan.gogogo

それでは次回もお会いしましょう!あなたらしくわたしらしく~