こんにちは!透明水彩アーティストのあーちゃんです。

水彩で花を描こうシリーズ第2弾!毎回思いますが、文字で説明するのって難しい・・・

前回の記事は見てくれましたか?

まだの方は、こちらからどうぞ水彩で花を描こう①バラ・ミモザ・ガーベラの描き方

今回は、

そんな悩みを抱えるあなたに、今回の記事ではアジサイ・スイートピー・ネモフィラのにじみ表現を、写真付きでステップごとに解説。水加減や色の重ね方のコツを押さえて、🔰はじめてさんでもやわらかく透明感のある花を描く練習ができます♪失敗談も洗いざらいお伝えしていますので参考になると思います。

第二弾からは、🔰はじめてさんが使いやすく手に入れやすいことを考慮して、使用画材をで統一していきます。

- ホルベイン透明水彩24色セット

- ホルベインミニリセーブル5本セット

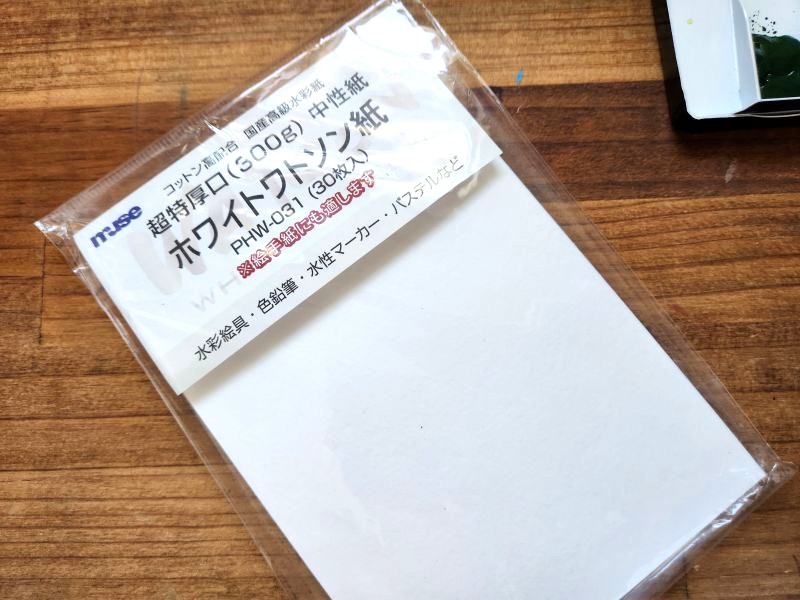

- ホワイトワトソン水彩紙300g/m ポストカードサイズ

アジサイ・スイートピー・ネモフィラをにじみで描くコツ

水彩で花を描くとき、にじみをうまく使うとぐっとやわらかく透明感のある仕上がりになります。でも、「水を多くすると広がりすぎる」「少ないと硬い印象になる」と悩む方も多いですよね。ここではアジサイ・スイートピー・ネモフィラを例に、水加減や紙の濡らし方、色の重ね方など、初心者でも簡単に再現できるコツを写真付きで解説します。

水加減の基本

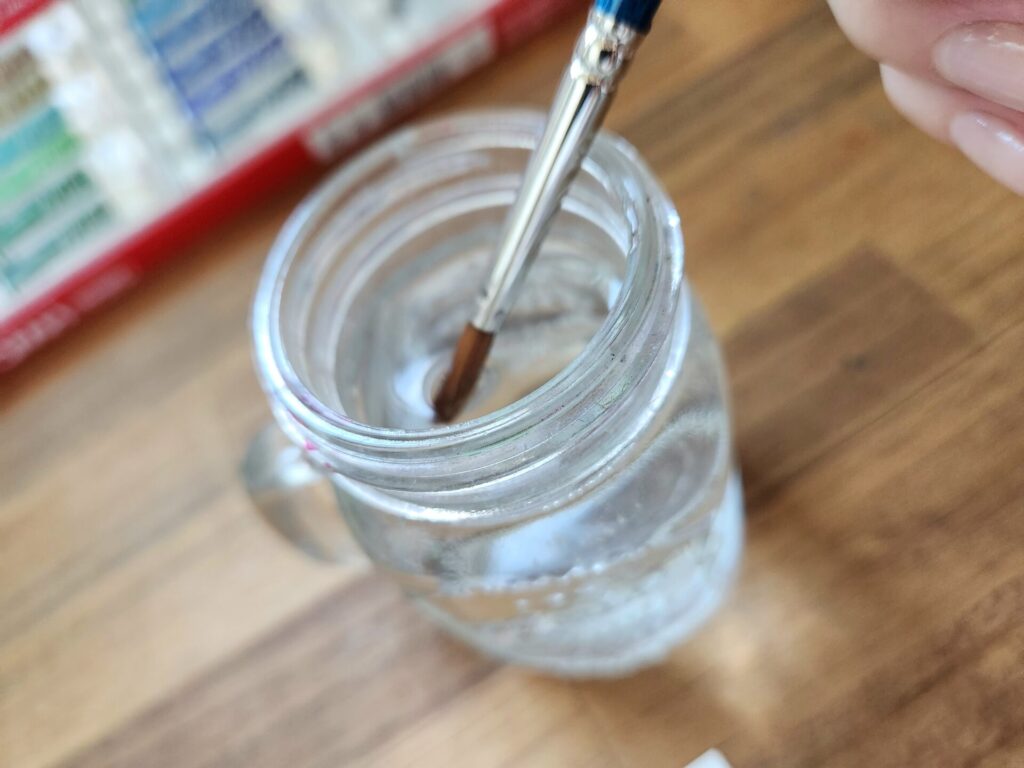

筆に含ませる水の量で色の広がり方や濃淡が変わります。淡くふんわり広げたいときは水多め、形をしっかり見せたいときは少なめに調整します。

紙の濡らし方

紙を先に濡らしてから色を置く「ウェットオンウェット」は、にじみを活かしたやわらかい花に。乾いた紙に重ねる「ウェットオンドライ」は輪郭をくっきりさせたいときに便利です。

色の重ね方と濃淡

まず淡い色から置き、乾いてから濃い色を重ねると自然な立体感が出ます。花ごとの色の変化や重なり具合も、写真で確認しながら描くと失敗しにくくなります。

写真を見ながらステップごとに試すことで、「アジサイ・スイートピー・ネモフィラ」のふんわり透明感を自分の色で楽しめます。次のセクションでは、花ごとの具体的なにじみステップを紹介します。

やわらかく描くための「水加減」と「紙の濡らし方」の基本を解説

花をやわらかく描くためには、まず水加減と紙の濡らし方を理解することが大切です。

筆に含ませる水の量で、色の広がり方や濃淡が大きく変わります。淡くふんわりさせたいときは水多め、形をしっかり見せたいときは少なめに調整します。

さらに紙を先に濡らすか乾いたまま描くかで、仕上がりの印象も変わります。濡れた紙に色を置く「ウェットオンウェット」は、にじみを活かしてふんわりやさしい花に。乾いた紙に色を重ねる「ウェットオンドライ」は、輪郭をはっきりさせたいときや濃淡をつけたいときに便利です。

写真を見ながら段階的に描くと、アジサイ・スイートピー・ネモフィラそれぞれの透明感や立体感を簡単に再現できます。

まとめ

水加減は、🔰はじめてさんにとって「最大の難しさ」と捉える方も多いのではないでしょうか?そういうわたしも実は全くうまく扱えず、ほんとーーーに苦労しました。この経験をもとにお伝えしています。それではポイントをおさらいしましょう!

◇◆筆に含ませる水の量で色の広がりや濃淡が変わる◆◇

◇◆紙の濡れ方で表現が変わる◆◇

ウェットオンウェット・ウェットオンドライの違いを写真で比較

同じ色でも、描き方によって印象がまったく変わります。ウェットオンウェットでは、紙が濡れているので色がにじんで自然に混ざり、やわらかく透明感のある花になります。

ウェットオンドライでは、紙が乾いているので色の境目がくっきりし、細部や立体感を強調したいときに向いています。

🔰はじめてさんはまずウェットオンウェットで色を広げ、その後ウェットオンドライで影や輪郭を調整すると、ふんわりした中にもメリハリが出せます。

まとめ

🔰はじめてさんには難しいと思われがちなウェットオンウェット・ウェットオンドライもこのポイントを押さえれば怖くありません。

🔰はじめてさんでもわかる「色の重ね方」「濃淡のつけ方」のポイント

色を重ねるときは、まず淡い色から置き、乾いた後に濃い色を重ねるのが基本です。

これだけで花びらの透明感や立体感が簡単に出せます。

濃淡をつけるポイントは、花の中心や重なる部分に濃い色を使うこと。外側や光が当たる部分は薄めにすると、ふんわり自然な印象になります。

練習のコツは、同じ花で水の量や色の重ね方を少しずつ変えて写真で比較すること。変化を確認しながら描くと、🔰はじめてさんでも失敗せずにやわらかい花を再現できます。

まとめ

- 淡い色から置き、乾いた後に濃い色を重ねる

- 花の中心や重なる部分に濃い色を使う

- 外側は薄めにしてふんわり感を出す

- 練習のコツ:水の量や色の重ね方を少しずつ変えて比較

写真で変化を確認しながら描く練習法

水彩で花を描くときは、描いた絵をステップごとに撮影するのがおすすめです。わたしは、アジサイ・スイートピー・ネモフィラの描き方でも、次のような手順で確認しています。

- 描いた絵はステップごとに撮影

- 淡い色を置いた段階

- にじみや重ね色を加えた段階

- 完成後の全体像

- 写真をスマホで彩度100まで落としてグレースケールにする

撮影した写真をスマホアプリで彩度を100まで落としてグレースケールにすると、濃淡だけで立体感や透明感がはっきり見えます。花びらの重なりや明暗が理解しやすくなり、ふんわりした印象を確認できます。

- 練習のポイント

- 水加減や色の重ね方を少しずつ変えて試す

- 写真で変化を確認しながら描く

- 濃淡を意識すると透明感ややわらかさが自然に出る

この方法を取り入れれば、🔰はじめてさんでも思ったより簡単に水彩でふんわり透明感のある花を描くことができます。ぜひあなたも挑戦してみてください。

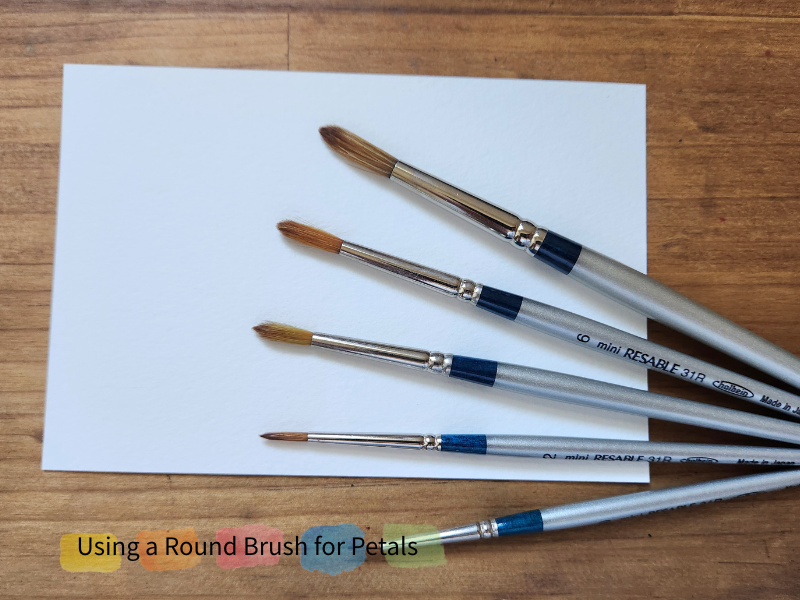

水彩紙と筆の選び方(初心者向け)

🔰はじめてさんにとっての紙選びは特に重要です。選び方を間違えると結構失敗します。わたしもなんでうまくいかないのか悩んだ時期があり、原因は紙だったことに気づきようやく思い通りの絵が描けるようになりました。また筆も🔰はじめてさん向きの筆がありますので順番に説明していきます。

🔰はじめてさんが使う水彩紙おすすめは?

断然「ホワイトワトソン(水彩紙)」がおすすめ

🔰はじめてさんでも扱いやすく、水の量やにじみをコントロールしやすいです。淡くやわらかい表現が自然に出せます。水の染み込みが穏やかなので失敗した~💦ってときもさっとティッシュでぬぐえば色が抜けやすいです。ただやりすぎて表面がぼぼけてしまわぬよう注意が必要です。値段もそこそこなので試しやすいです!紙の色も温かみのある黄色っぽい色がなんとも落ち着く…個人的な感想です♡

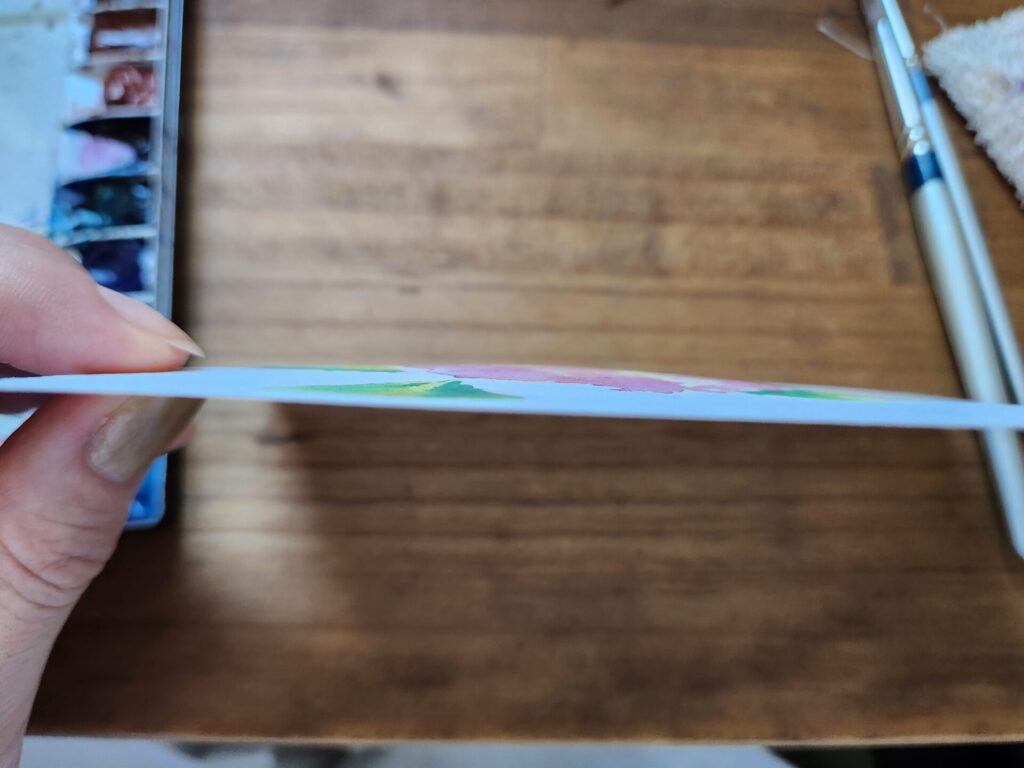

紙の厚さは🔰はじめてさんにとって重要⁉

200g/m²以上の厚めの紙を使うと、にじみや重ね塗りでも波打ちにくいです。🔰はじめてさんには個人的に 300g/m²のものをおすすめします。たくさん水を染み込ませても安定して描けますよ~😊今回は300g/mのもので描きました。ホワイトワトソンにも190g/mのポストカードもあります。始めたばっかり、水の扱いに慣れていない方には断然300g/mをおすすめします。気を付けて購入してくださいね。

水彩筆っていっぱいあってわかんない💦どれも一緒なの?

筆に関してはホルベインのミニリセーブル筆が一番おすすめです!コスパがよく長もちで、🔰はじめてさんにもとても使いやすいです。セットで購入すると迷わなくていいですよ。

- 丸筆(8号前後):花びらやにじみを広げるのに便利

- 平筆(10号前後):広い面や背景のぼかしに最適

- 面相筆(1〜2号):細かい線や花の中心部分を描くときに便利

- 筆の材質

- 獣毛:水含みがよく滑らかなので中級者~上級者向け

- 人工毛:コストパフォーマンス良く🔰はじめてさん向き

- 獣毛:水含みがよく滑らかなので中級者~上級者向け

水彩紙と筆の選び方ポイント

花ごとのにじみステップ

それでは実際に三つの花でにじみの練習をしてみましょう。🔰はじめてさんも自分のペースで進められるようにステップごとに写真をのせてありますので安心して進められます。

①アジサイのふんわり表現

🔰はじめてさんも楽しめるアジサイのにじみ表現は、水の量とタイミングがポイントです。まず花房全体に淡い黄色をウェットオンウェットで置くことで、自然なにじみが生まれます。乾いたら全体的に濃いところに紫色や紫に赤を混色したものをのせていきます。

絵の具が広がったら乾かし、乾いた紙の上に濃い青紫を重ねて濃淡を調整。こうするだけで、ふんわりやわらかいアジサイの雰囲気が簡単に出せます。

葉っぱもウェットオンウェットで。ガイド線があるから迷わず描けます。

ここでちょっとした失敗談。中心だけ紙が凸凹になってしまいました💧原因は水分が多いこと。でも大丈夫!✨このくらいなら抑えをしておけばほぼ元通りです!それにこうなっても大丈夫なように、厚手の水彩紙を選んでいます。このサイズならマスキングや水張りもいらないです。

完全に乾いてから、黄色や濃く溶いた紫などをのせていきます。ここではもう花びらの形を描いてくださいね。色んな向きで描くと自然に仕上がりますよ。

でも結果、下地の水が多めだったので、綺麗な縁取りがでました。きれいに〇って描かないで、あえてボコボコさせると花っぽくなるのでやってみてください。

あじさいを描くときのポイント

- 水を多めにして自然に広がるにじみを楽しむ

- 乾いてから濃淡を足すと花房に立体感が出る

②スイートピーの透明感

スイートピーは、透明感のある花びらが魅力。🔰はじめてさんは、下描き線に沿って薄い色から塗るのが基本です。塗った部分が乾いたら、濃い色でグラデーションを重ねると花びらの立体感が増します。縁に少し濃い色を入れるだけでも、ふんわりした透明感が強調されます。

まずは先ほど同様下書きをして薄く水を花びらのところにのせます。このときの筆の水分量はしたたりおちない程度です。雑巾やティッシュで水分調整をしてください。

縁に少し濃い絵の具をチョンチョンします。じわーっと自然ににじみが広がります。いつ見てもきれいですね~✨

少し花の中の陰影も意識しておいていきます。

花びらが乾くまで、こんな色に溶いた絵の具で茎を描きます。パレット上で混色しています。

薄い色から載せることを忘れずに。

なんだか必要以上に濃くしてしまったので、ティッシュオフします💧茎はいったんリセットです。乾いたらまた重ねていい感じの色をのせます。

縁も濃くしてぼかし、黄色も載せました。

色鉛筆の線も忘れずに水で消しておきましょう。簡単に消えます。これで完成です!✨

スイートピーを描くときのポイント

- 花びらの縁を少し濃くすると立体感アップ

- 薄い色→濃い色の順に重ねる

③ ネモフィラの可憐さ

小さく可憐なネモフィラは、花びらを軽く濡らしてから色を置くと自然なにじみが表現できます。花びらの縁に濃いめの絵の具で少しずつ色をのせていきましょう。筆先でチョンチョンしてくださいね。

乾かす間に茎を描きます。0~2号くらいの細めの筆で描くと描きやすいです。濃いめに溶いて描きました。花に近いところは影になるので、濃くします。

乾いたら花びらを重ねていきます。重なったところがきれいですね✨

花芯や影はあとから濃い色で加えると自然な立体感が出ます。ここは完全に乾いてからにしましょう。少しでも濡れていると色がにじんで台無しになってしまいます。でももしそうなってしまっても大丈夫!✨さっと筆で汚れたところをやさしくぬぐうか、ティッシュで水分をとれば元通り!

横から見たネモフィラもキュート♡こちらも同様に一枚ずつ花びらを塗っていきます。

花芯だけでなく、花びらの中の細かい線も描きます。細い1号筆を使いました。薄目に溶いた絵の具で描きましたが正解でした。一気に花が生き生きしてきましたね。

葉っぱはグリーン系を中心に混色して描きました。花と自然に調和させるために、少しだけブルーも足しました。主張しすぎず自然な色味になったのでお気に入りです♪

一個一個が小さい可憐なお花ですが、こう見るとやはりとても繊細でやさしいお花ですね。たくさん練習してネモフィラ畑を咲かせてみてはいかがでしょうか?

ネモフィラを描くときのポイント

写真で比べる!にじみの違い

ここでは、にじみの違いについて検証していきます。

① 水多め vs 水少なめ

同じ花でも、水の量で印象が大きく変わります。水多めはふんわり柔らかく、水少なめはシャープでメリハリのある表現になります。🔰はじめてさんも写真で比較すると、にじみの違いが直感的に理解でき、練習のコツがつかみやすくなります。

ポイントまとめ

- 水の量でにじみの広がりを調整

- 写真で変化を確認すると練習効率アップ

② ウェットオンウェット vs ウェットオンドライ

濡れた紙に色を置くウェットオンウェットと、乾いた紙に重ねるウェットオンドライを比較して描くことで、にじみやグラデーションの違いがよくわかります。🔰はじめてさんも段階ごとに写真で見せると理解しやすく、にじみ表現の練習がより楽しくなります。

ポイントまとめ

③ 完成作品で確認する色の重なり

色の重なりや濃淡は、花の立体感と透明感を決める大事な要素です。写真で完成作品をチェックしながら、どの順番で色を重ねたか、にじみがどう出たかを確認すると、🔰はじめてさんでも次回の練習に活かせます。

作品を確認するポイント

まとめ

いかがだったでしょうか?今回の記事では、水彩で花を描きながら、にじみの表現について学んでいきました。少し難しかったでしょうか?。

にじみ表現は「水の量」と「色の順番」で大きく変わります。写真で変化を確認しながら描くと、🔰はじめてさんでもふんわり透明感のあるアジサイ、スイートピー、ネモフィラを描けます。ホワイトワトソン水彩紙を使うとにじみや重ね塗りが扱いやすく、失敗を恐れず練習できます。春〜初夏の花のやわらかい雰囲気を、自分の色で楽しみながら描いてみましょう。

難しく考えず、とにかくたくさん描いてたくさん失敗してください!わたしもたくさん失敗してきました。そのたびに落ち込みましたが、今となってはその経験があったからこその表現ができていると思っています。

ここまでご覧くださりありがとうございました!snsやブログのチェックもお願いします。Tik tokやYouTubeではショート動画を発信中♪

Tik tok @a_chan.gogogo

Youtube https://www.youtube.com/@あーちゃんの透明水彩

それでは次回もお会いしましょう。あなたらしくわたしらしく~✨