こんにちは!透明水彩アーティストのあーちゃんです。

あなたは、🔰はじめて水彩で花を描くとき、こんなことで悩んでいませんか?

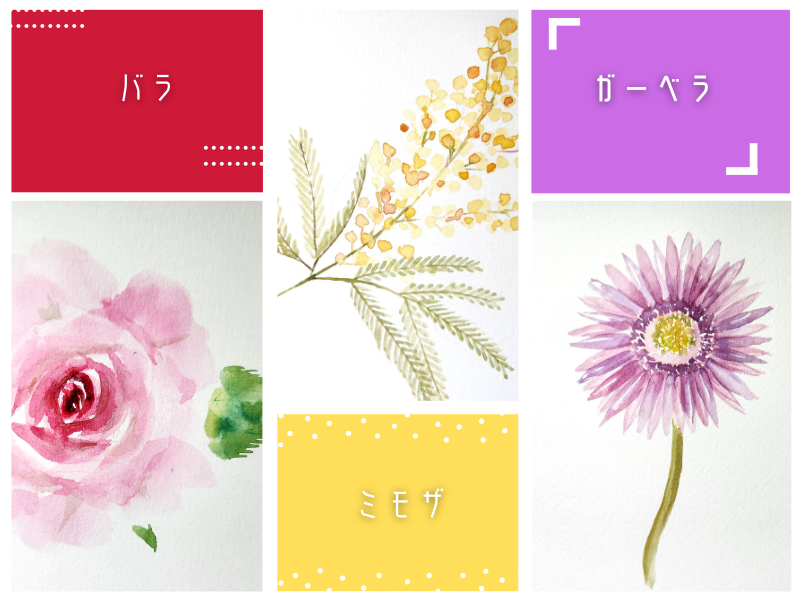

この記事では、初心者さんにも描きやすい「バラ・ミモザ・ガーベラ」の3種類の花を使って、水彩画で花をふんわり優しく描くコツをお伝えします。色や形の違いを楽しみながら、基本的な描き分けテクニックをゆっくり身につけましょう。

わたしが実際に試して感じたポイントも交えて、あなたの水彩花イラストがもっと楽しくなるようにお手伝いしますね♪

これから全5回に分けて「水彩画で花を描こう」をお届けしていく予定ですので、今後も楽しみにしていてくださるとうれしいです。

バラの描き方|花びらの重なりをやさしく表現するコツ

バラは花びらが幾重にも重なり合っていて、その複雑な形が魅力ですよね。🔰はじめて描くときは、つい細かく描こうとしてしまいがちですが、やさしい筆の動きでふんわりとした重なりを表現するのがポイントです。

ここでは、バラの特徴を理解しながら、🔰はじめてさんでも失敗しにくい重ね塗りのコツをわかりやすく解説します。

バラの特徴を観察しよう

バラの花びらは丸みがありながらも、それぞれが少しずつ形や向きを変えて重なっています。じっくり観察すると、大きな花びらの流れや形のリズムが見えてくるので、描くときのガイドにしましょう。

わたしも最初は形を追いすぎて戸惑いましたが、ざっくり〇・△・◇などの形で捉えることで自然な雰囲気が生まれましたよ。

ぜひやってみてください

筆の動かし方と重ね塗りのポイント

水彩の魅力は筆のタッチがそのまま表現に出ること。バラの花びらは軽く筆を滑らせるように描き、色を重ねることで立体感を出していきます。筆の水分量や色の濃さを調整しながら、何度か重ね塗りを繰り返すと深みが増します。一言で伝えてもわからないと思うのでもう少し詳しく言いますと、特に中心部分は影になって明度が暗くなるので濃く溶いた絵の具を後から足していくイメージで描いてみてください。色の濃淡を意識して描くだけで格段に見栄えのする絵に仕上がりますよ✨

伝わったかな?

失敗しないための水分量調整

水彩は水の量が多すぎると色がにじみすぎてしまい、少なすぎると硬い印象になりがち。バラの花びらをやわらかく表現するためには、適度な水分量の見極めが大切です。水分調節をクリアする一つは、紙の選び方が重要です!特に🔰はじめてさんにとって紙の厚さには気を付けたほうがいいです。おすすめは300g以上の厚さのものです。

今回筆は、ホルベインニューリセーブル20号、水彩紙はCANSONのAQUARELLEのA4 300g、絵の具はウインザーニュートンのコットマンのハーフパンを使いました。

🔰はじめてさんにおすすめの筆と紙については、こちら➨https://a-chan-oekaki.com/start-watercolor-beginners-3supplies-5000yen/

🔰はじめてさんにおすすめの絵の具の比較はこちら➨https://a-chan-oekaki.com/watercolor-paint-guide/

わたしも試行錯誤しましたが、少しずつ水分量を調整しながら塗ると、理想のふんわり感に近づけます。多すぎたらさっと乾いた筆で水分をぬぐえばいいのです!

大丈夫!恐れず何度もやってみよう

シッパイコワイ・・・💧

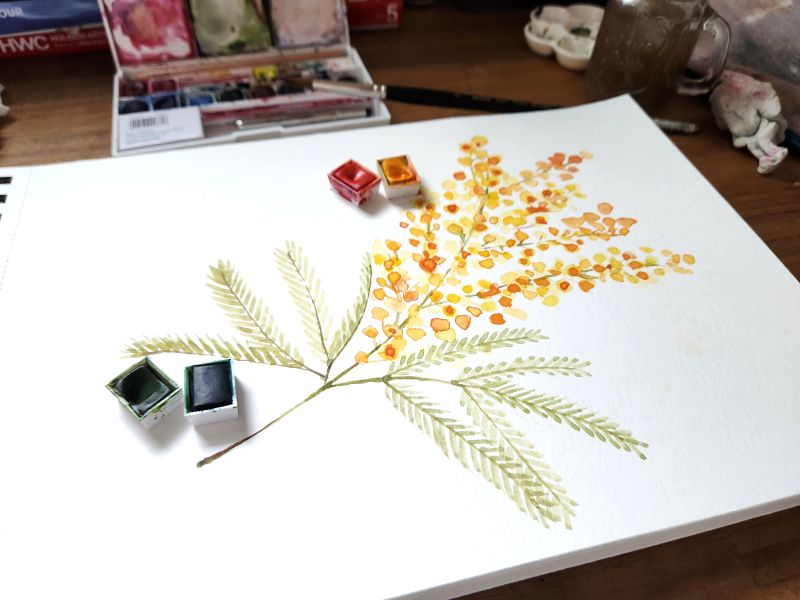

ミモザの描き方|丸い花の粒感をふんわり描くテクニック

ミモザは、小さな丸い花がふわっと集まっている、春らしさあふれる花。

ひとつひとつの花が小さいので、筆のタッチやにじみを活かして“ぽんぽん”と置いていくように描くのがコツです。

難しそうに見えますが、ラフに描いてもかわいく仕上がるのがミモザのいいところ。

わたしが普段意識しているポイントを紹介しますね。

ミモザの形と色味の特徴

ミモザの花は、黄色の丸い小花が連なっている独特の形をしています。ふわふわとした印象を出すためには、完璧な丸を描こうとしなくてもOK。わたしは少しずつ大きさを変えてラフに配置することで、自然な仕上がりになるようにしています。黄色、とは言え、紙が白いので、白い紙に描くとボケた印象になってしまいます。今回は黄色(カドミウムイエローに)赤(カドミウムレッド)を足すことでボケた印象にならないようにくふうしました。実際の色味はレモンイエローよりですが、絵の表現は自由です。「感じたままに描く」いつもこれを大切にしています。

また、葉っぱの形も特徴的です。羽のように分かれた小さな葉っぱが規則正しく並んだ形をしています。「シダ植物」や「アカシアの葉っぱ」を小型化したような感じですね。描くときはシンプルに筆を少し寝かせてチョンチョンとしたら描けるので🔰はじめてさんにも簡単です。

にじみを活かした柔らかな表現方法

水を多めに含んだ筆で、ぽんっと色を落とすと、自然ににじんで丸い花らしい雰囲気になります。簡単にそれっぽくなるのでこの方法は🔰はじめてさんにとてもおすすめです!そのにじみを活かして、重なりや奥行きを表現していくのが水彩らしさ。

わたしは紙がまだ湿っているうちに色を重ねて、やわらかさを出すようにしています。さらに奥行きを表現するために、それを何度か繰り返して表現すると立体感が生まれ、絵が生き生きするような気がします。

ミモザならではの水加減と筆使いのコツ

ミモザは細かい形なので、筆先をうまく使うと表現しやすくなります。筆を立ててちょんちょんと置いたり、丸筆で優しくぼかしたり。ランダムにのせていくといい感じになりますよ。

わたしがよく使う方法は、乾く前に少しだけ濃い色を足して、にじみの中に変化をつけるテクニックです♪

葉っぱは、中心の軸を先に描き、そこに向かって筆を寝かせ気味で等間隔に筆をおいていきます。整列されててなんかきもちいいwww葉っぱが正面を向いているものと横を向いているものも描きました。ランダムでもそれっぽくなりますよ。今回は葉っぱが濃くなりすぎたので、あとから花の色を足して調節しました。というか、黄色が乾くと結構染み込んでしまう。やっぱり黄色系の表現は苦手です…💧

before

after

ちょんちょんするだけならできそう

手紙にちょこっと添えるとおしゃれなミモザ✨癒される~

ガーベラの描き方|放射状の花びらを丁寧に描き分ける方法

ガーベラは大きな花びらが放射状に広がっていて、とても明るい印象の花です。一見シンプルに見えますが、花びらの流れや角度を捉えることがポイント。でもご安心を。線の引き方や色の置き方を少し工夫するだけで、🔰はじめてさんでもしっかり描けるようになります。わたしが大事にしているステップをひとつずつご紹介しますね。

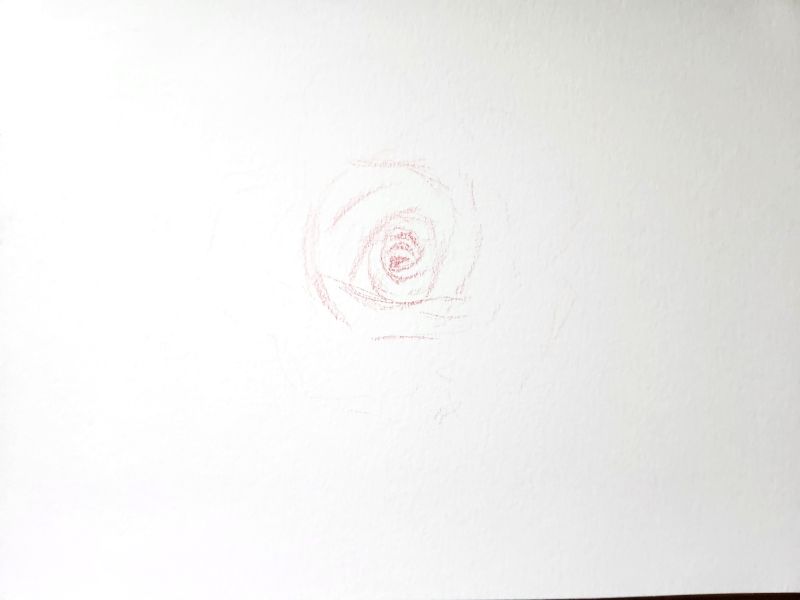

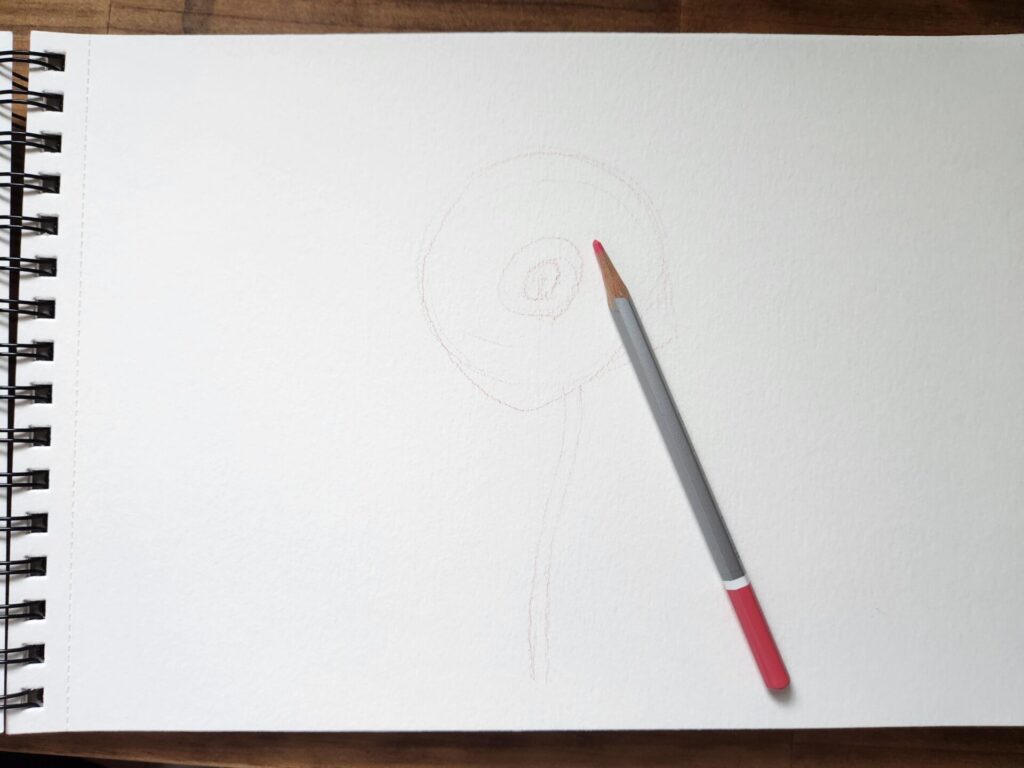

ガーベラの形状を理解する

ガーベラの花びらは中心から外へ向かって均等に伸びています。まずはざっくり円でカタチどりをしておきましょう。こちらもピンクの水彩色鉛筆を使っています。鉛筆でも構いませんが、絵の具をのせると消えないので、練りけしで線をあらかじめ極薄くしておくことをおすすめします。

真っ白な紙にいきなり描くのって勇気いるよね

花びらの線をきれいに描くテクニック

花びらは一枚ずつ丁寧に描くのが理想ですが、神経質になりすぎないのも大切。水をやや控えめにして、筆をスーッと動かすと、シャープな線が引けます。一気に全部描かず、数枚ずつ丁寧に描いていくことで、リズムよく仕上げています。ガーベラはとても種類豊富なので、お好きなガーベラを調べて真似して描いてみてください。

色選びとコントラストのバランス

ガーベラはカラフルな花なので、色選びが楽しい反面、単調になりがちです。中心と外側で少しずつ色の濃淡を変えると、メリハリが出て華やかになります。わたしはあえて中心を濃く、外へいくほど淡くなるよう意識して塗っています🌼固定概念は捨てて、感じたままに筆を動かしてみてください✨あなたらしさの光る素敵な作品作りに繋がることでしょう。

脳と短だね!

なんの話…w

花の色と形を楽しむための共通ポイント

バラ・ミモザ・ガーベラは、それぞれ形も色もまったく違うけれど、水彩で描くときに共通して意識したいことがいくつかあります。

この章では、🔰はじめてさんでもグッと完成度が上がる「色の重ね方」や「筆の選び方」、そして「失敗しても大丈夫な気持ちの持ち方」について、わたしなりの経験を元にお話ししていきますね🌸

水彩の透明感を活かす色の重ね方

水彩の魅力は、なんといっても透明感のある色の重なり。一度に濃く塗らず、薄い色を何度か重ねることで、奥行きのある表現が生まれます。わたしも「薄すぎるかな?」と思うくらいから始めて、少しずつ深みを出していくようにしていますよ。🔰はじめてさんは特にいきなり失敗して挫けるよりも薄く色をのせて行く方法がおすすめです。

薄く➨薄く➨薄く?

少しずつ薄い色から濃い目に溶いた絵の具を足していくと失敗しにくいよ!

筆の種類と使い分けの基本

筆にもいろいろな種類があり、描きたい部分によって選び方が変わります。

広い面は平筆や丸筆、小さな花びらや細かい描きこみの部分は細筆が便利です。

わたしが花を描くときよく使うのは、ホルベイン パラリセーブルの丸筆と(どこぞのメーカーか忘れましたが)細筆の2本。使い慣れると、自然と使い分けができるようになります♪

パラリセーブルは8号と6号を描く大きさによって使い分けてるよ!

失敗しても大丈夫!初心者のためのリカバリー方法

「にじみすぎた…」「形が歪んじゃった…」そんなときも大丈夫!水彩は修正が難しいと感じがちですが、乾いたあとに上から塗り重ねたり、別の色を足してごまかしたり(いい意味で!)、色を抜く方法もできます。わたしもたくさん失敗してきましたが、意外とその“偶然”が作品を素敵にしてくれることもあるんですよ🍀

ただし、やりすぎると紙の表面がぼぼけて汚くなってしまったりするので注意してね!

水彩で描く花の魅力|ふりかえりと次回のテーマ

水彩で花を描く時間は、上手に仕上げることよりも「花と向き合うこと」そのものを楽しむことが大切だと、わたしは感じています。今回描いた3つの花には、それぞれの美しさや個性があり、それに気づくことで表現の幅も自然と広がっていきます。この章では、今日の学びを振り返りながら、水彩画の魅力や練習を続けるヒント、そして次回の記事のテーマについても少しだけご紹介していきますね.

今回描いた3種の花をもう一度おさらい

今回は、形も色もバラバラな3つの花──「バラ・ミモザ・ガーベラ」を描いてみました。どれも難しそうに感じるかもしれないけど、ポイントを押さえてあげれば、ふんわりやさしく仕上がります🌼

わたし自身、はじめたばかりのころは「うまく描けない…」と焦ることもありました💦でも、少しずつコツがつかめてくると、描く時間そのものがとっても楽しくなってくるんですよ✨

🔰はじめてさんに伝えたい水彩の楽しみ方

描いてみて「思ったよりにじんじゃった」とか「なんだかヘンなかたちかも…」って思うこともあるかもしれません。でも、水彩って“うまくいかないところ”も、味わいになったりするんです🌿わたしもたくさん失敗してきましたが、その一枚一枚が、今のわたしの“好き”をつくってくれたなぁと思っています。あなたの描いたお花も、きっとあなただけの魅力が詰まっていますよ🌸

次回は「にじみ」を活かした花の描き方を予定

つぎの【水彩画で花を描こう③】では、水のにじみやぼかしをもっと活かしたお花を描いてみようと思っています。

また、今回同じ3種の花をホルベイン ナイトフォールカラーで描いてみました!✨ナイトフォールカラーの深みのある色味が、味わい深い表現となってお気に入りです。別記事で紹介できたらいいな、と思っていますので、こちらも楽しみに待っていてくださいね😊

偶然のにじみが広がって、思いがけず素敵な表情が出たり。わたしも毎回ドキドキしながら描いているけれど、そういう“ちょっと自由な描き方”も、とっても楽しいんですよ♪

のんびりペースで、また一緒に描いていけたらうれしいです☕✨

ここまでご覧くださりありがとうございました!snsやブログのチェックもお願いします。Tik tokやYouTubeではショート動画を発信中♪

Tik tok @a_chan.gogogo

それでは次回もお会いしましょう。

あなたらしくわたしらしく~