こんにちわ!透明水彩アーティストのあーちゃんです。

水彩画の透明感あふれる表現に魅力を感じながらも、「どう描けばいいの?」「必要な道具は?」と悩んでいませんか?この記事を読めば、水彩画イラストの基本的な描き方から、上達のためのコツ、さらにはデジタルで水彩風イラストを描く方法まで、初心者さんでも安心して始められる情報が満載です。あなたも今日から、水彩画イラストの美しい世界を楽しみましょう!

水彩画イラストを始める前に知っておきたい基本

水彩画イラストの世界へようこそ。まず、この魅力的な表現方法を始めるにあたり、基本的な知識と心構えを身につけることが大切です。水彩画の特性を理解し、適切な道具を選ぶことで、あなたの創作活動はよりスムーズで楽しいものになるでしょう。

水彩画イラストに必要な道具と選び方

水彩画イラストを描くためには、いくつかの基本的な道具が必要です。これらを適切に選ぶことが、作品の仕上がりを大きく左右します。

- 水彩絵の具: 透明水彩と不透明水彩(ガッシュ)があります。初心者には色の調整がしやすい透明水彩がおすすめです。パレットに固形化されたパンカラーと、チューブに入ったチューブカラーがあり、それぞれ特徴が異なります。

- 筆: 水彩画用の筆は、水含みが良く、しなやかなコリンスキーやナイロン製のものが適しています。太さや形状(丸筆、平筆など)の異なるものを数種類揃えると表現の幅が広がります。

- 水彩紙: 水を多く使う水彩画では、専用の水彩紙が必須です。厚みがあり、水に濡れても波打ちにくいものが良いでしょう。表面の凹凸(紙目)にも種類があり、表現したいタッチに合わせて選びます。

- パレット: 絵の具を混ぜるために使います。陶器製やプラスチック製などがありますが、絵の具の発色を確認しやすい白いものがおすすめです。

- 筆洗: 筆を洗うための容器です。複数の水を使い分けるために、2つ以上用意すると便利です。

- その他: スケッチ用の鉛筆、練り消しゴム、マスキングテープ、ティッシュペーパーなども準備しておきましょう。

❶水彩絵の具

- 選び方: 初心者の方には、まず「透明水彩絵の具」をおすすめします。不透明水彩(ガッシュ)に比べて、色の重ね塗りがしやすく、水彩画特有の透明感を表現しやすいからです。固形水彩(パンカラー)とチューブ水彩がありますが、手軽に始めたいなら固形水彩、本格的に様々な色を混ぜて使いたいならチューブ水彩が良いでしょう。

- 使い心地:

- 固形水彩: 持ち運びがしやすく、水を含ませた筆で直接色を取って使えるため、手軽に始められます。発色はチューブに比べてやや控えめですが、淡い表現には最適です。

- チューブ水彩: 固形よりも発色が鮮やかで、パレットで色を混ぜることで無限の色を作り出せます。大作を描く際にも便利です。

- 初心者におすすめのメーカー・ブランド:

- サクラクレパス「マット水彩」: 小学校の図工などで使われることが多いですが、実は発色が良く、混色もしやすい優れものです。価格も手頃で、まずはこれで水彩画に慣れるのが良いでしょう。

- ホルベイン「透明水彩絵具」: プロの画家にも愛用者が多い日本のブランドです。発色が非常に美しく、透明感も抜群。少々値は張りますが、本格的に水彩画を続けたい方には特におすすめです。まずは基本の12色セットから試してみるのが良いでしょう。

わたしも知らなかったのですが、透明水彩も展開があるようです。お手頃価格ですので、気になる方は試してみて感想教えてください。

❷ 水彩筆

- 選び方: 水彩画の筆は、水含みが良く、しなやかでコシのあるものを選びましょう。丸筆は線を描いたり、細かい部分を塗ったりするのに適しており、平筆は広い面を塗ったり、グラデーションを作ったりするのに便利です。最初は丸筆と平筆を数本ずつ揃えるのがおすすめです。

- 使い心地:

- リス毛(コリンスキー): 水含みが非常に良く、絵の具の伸びも滑らかです。高価ですが、表現の幅が格段に広がります。

- ナイロン毛: 比較的安価で手入れも簡単です。コシがあり、細かい描写にも向いています。初心者さんにはまずナイロン毛の筆から始めるのが良いでしょう。

- 初心者におすすめのメーカー・ブランド:

- ホルベイン「水彩筆」: 天然毛、合成毛ともに高品質な筆が揃っています。特に「ブラックリセーブル」シリーズは、水含みと弾力のバランスが良く、初心者さんから上級者まで幅広く使えます。

❸ 水彩紙

- 選び方: 水彩画では、水を多く使うため、専用の厚手の水彩紙が必須です。薄い紙だと水で波打ってしまい、描きにくくなります。紙の表面の凹凸(紙目)には、「細目」「中目」「荒目」があり、表現したいタッチに合わせて選❸ます。

- 細目: 表面が滑らかで、細かい描写や繊細な表現に適しています。

- 中目: 適度な凹凸があり、汎用性が高いです。初心者の方にはまず中目から試すのがおすすめです。

- 荒目: 表面の凹凸が大きく、絵の具の滲みやかすれを活かした表現に向いています。

- 使い心地: 厚手の水彩紙は、水を吸っても波打ちにくく、絵の具の発色も美しいです。紙目によって絵の具の乗り方や滲み方が変わるので、色々な種類を試してみるのも楽しいでしょう。

- 初心者におすすめのメーカー・ブランド:

- ホワイトワトソン水彩紙300g/m: 国産水彩紙の定番で、多くの画家やイラストレーターに愛用されています。300g/mという厚みがあり、水に強く、絵の具の発色も鮮やかです。表面は中目で、水彩画の様々な表現に対応できます。ブロックタイプやパッドタイプなど、様々な形態があります。。

- ウォーターフォード「水彩紙」: 少し高価ですが、プロの画家にも愛用者が多い高級水彩紙です。水彩絵の具の乗りが良く、美しい発色と滲みを楽しめます。特別な作品を描く際に試してみてはいかがでしょうか。

❹ パレット

- 選び方: 絵の具を混ぜるために使うパレットは、素材や形状が様々です。初心者の方には、絵の具の発色を確認しやすい白いものがおすすめです。携帯性を重視するならアルミ製、手軽さを重視するならプラスチック製が良いでしょう。

- 使い心地:

- アルミ製パレット: 軽くて持ち運びやすく、お手入れも簡単です。汚れたらさっと筆で濡らして増員やティッシュなどでふき取れば綺麗になります。

- プラスチック製パレット: 非常に安価で手に入りやすく、気軽に使えるのが魅力です。絵の具が乾くと剥がれやすいものもありますが、使い捨て感覚で使えるため、色々な色を試したい時や、汚れるのを気にせず使いたい時に便利です。

- 初心者におすすめのメーカー・ブランド:

- ホルベイン「アルミ製パレット」: 多くの仕切りがあり、混色スペースも広いため、様々な色を使い分けたい方におすすめです。軽量で丈夫なので、持ち運びにも適しています。

- 100円ショップなどのプラスチック製パレット: とにかく手軽に始めたい方におすすめです。複数枚用意して、色系統ごとに使い分けるのも良いでしょう。

❺その他必要画材

■雑巾・ティッシュなど

筆の水分を取ったり、余分な絵の具をふき取るために使用します。最近では、キッチンペーパーを使用している方もいるようですが、個人的には雑巾や使い古しのフキン、ティッシュを使っていますが今のところ不自由なく使えています。好みで変えてみてもいいでしょう。

■鉛筆・水彩色鉛筆・練りけし

ラフや簡単なデッサンをするとき・下書きに鉛筆を使用します。わたしは鉛筆よりも水彩色鉛筆派です。水彩色鉛筆のよさは、水で消せることです。鉛筆だと絵の具をのせたあとは消せないので、鉛筆よりも濃い色をのせるか、先に練りけしをコロコロして鉛筆の線を薄くしておきます。また、鉛筆お線をあえて残す方法もあります。それぞれの絵柄に合わせてやってみてください。

色鉛筆はピンクばかり使うので、減りが早いのが悩みです💦

水彩画の基本「薄塗り」と「白地を活かす」考え方

水彩画の最大の魅力は、その透明感と光を透過する美しさです。これを最大限に引き出すためには、「薄塗り」と「白地を活かす」という二つの基本を理解することが不可欠です。

- 薄塗り: 水彩絵の具は、水で薄めて使うことで透明感が増し、下の色が透けて見えます。一度に濃い色を塗るのではなく、薄い色を何層にも重ねていくことで、深みのある色彩と繊細なグラデーションを生み出すことができます。

- 白地を活かす: 水彩画では、基本的に白い絵の具を使いません。使う方もいますが、紙の白さをそのまま光として利用し、明るい部分やハイライトを表現します。そのため、最初にどこを白く残すかを意識して描くことが重要です。マスキングインクなどを使って、意図的に白を残すテクニックもあります。

初心者さんにはペンタイプが断然おすすめです。登場シーンもさほど多くないので、わたしはほとんど使っていませんが、細かい模様などに使います。

今回は紙の白を残す方法でやってみました。この方法は自然な仕上がりになるのでよく使います。

まずは薄い色を全体にのせます。一番明るく光ったところは色をのせずに残しておきます。

濃い部分に重ね塗りを繰り返していきます。必ず乾いてから重ね塗りしましょう。少しずつ濃い色をのせています。

葉っぱも同様に色をのせていきます。中心の筋が最も明るいところなので、塗らずに残しました。このコツを踏まえて描くと立体感のあるラディッシュが描けます。あなたもトライしてみてくださいね!

おおお~!やれそうな気がしてきた~✨

水彩画イラストの基本的な描き方ステップ

水彩画イラストを描く手順は、いくつかのステップに分けることができます。ここでは、初心者でも迷わずに進められるよう、基本的な描き方を順を追って解説します。

下書きのコツと注意点

美しい水彩画イラストは、丁寧な下書きから始まります。下書きは、作品の骨格となる重要な工程です。

- 薄く描く: 水彩絵の具は透明なので、濃い鉛筆の線は透けてしまいます。下書きは、完成後に消しゴムで消す必要がない程度に薄く描くのがコツです。シャープペンシルよりも、硬めの鉛筆(2H〜4H)で、力を入れずに描きましょう。

- 練り消しゴムを使う: 線の修正には、紙を傷つけにくい練り消しゴムがおすすめです。強くこすると紙の表面が毛羽立ち、絵の具がにじむ原因になるので注意が必要です。ころころ転がしたりポンポンたたいて鉛筆の色を薄くするようにします。

- 構図を意識する: 下書きの段階で、イラスト全体の構図をしっかり決めましょう。主役をどこに配置するか、背景とのバランスはどうかなど、完成形をイメージしながら描くことが大切です。まずは、ノートなどに構図のラフを描いてみましょう。

消しすぎて線が見えなくなってしまうとどこに色をおいていいかわからなくなってしまうので、優しくコロコロ・ポンポンしましょう。わたしも初心者のころせっかく描いたのにあれ?どこだっけ?ってなったことありました💧

この他にも転写する方法もあります。転写シートでもいいですが、わたしは鉛筆でコピー用紙に描いたイラストの裏に濃いB5くらいの鉛筆でひたすら黒く塗りつぶして、それを水彩紙に転写します。この方法だと失敗も少ないですし、あらかじめ描いたイラストがあるので、これを元に塗ることもできるので、描いているうちにずれちゃった💦ここに描いたこれなんだっけ?なんて失敗も減るのでおすすめです。

ここに動画を載せる

色の塗り方:グラデーション・ぼかし・にじみの技法

水彩画の醍醐味は、水と絵の具が織りなす美しい表現技法にあります。グラデーション、ぼかし、にじみは、水彩画特有の透明感や柔らかさを生み出すための重要なテクニックです。

- グラデーション: 色を徐々に変化させる技法です。紙が乾く前に、隣り合う色を筆でつなぐように塗ることで、自然な色の移り変わりを表現できます。

- ぼかし: 塗った色の境界線を水を含ませた筆でなぞることで、柔らかくぼかす技法です。空や遠景など、ふんわりとした表現に適しています。

- にじみ: 紙が濡れている部分に絵の具を落とすことで、色が自然に広がる技法です。偶発的な美しさが魅力で、水彩画ならではの表情を生み出します。

これらの技法は、単独で使うだけでなく、組み合わせて使うことでより豊かな表現が可能になります。

グラデーションは単色か隣同志の色を使うと綺麗に仕上がりますよ!間違っても補色同志を使わないようにしましょう。汚い色になってしまいます💦

そうだったのか~💦知らなかったよ~

👇にじみとぼかしがわかりやすい動画をYouTubeにアップしたので、こちらをご覧ください。

にじみが広がり綺麗ですね♡やはりにじみって好きです。背景はにじみが広がったところにぼかしをつかって淡く仕上げているのがポイントです。

乾燥と仕上げ:透明感を保つポイント

水彩画は乾燥の工程も重要です。焦らず、適切に乾燥させることで、美しい透明感を保ち、作品の完成度を高めることができます。

- 自然乾燥が基本: 基本的に水彩画は自然乾燥させます。ドライヤーなどを使うと、絵の具がムラになったり、紙が波打ったりする原因になることがあります。使ってもOKですが、使う場合は「風量は優しく」水溜まりがある状態で使わないように気を付けてください。

- 重ね塗りのタイミング: 色を重ねる際は、下の色が完全に乾いてからにしましょう。乾ききる前に重ねると、色が混ざって濁ってしまったり、意図しないにじみが生じたりすることがあります。

- 修正と調整: 全体が乾いた後、必要に応じて細部の修正や色の調整を行います。濃すぎた部分は水をつけた筆で軽く叩くようにして色を吸い取ったり、ハイライト部分に白の不透明水彩(ガッシュ)を少量使って強調したりすることも可能です。

よくやりがちなのが、乾ききる前に次の色をのせてしまう失敗です。乾いたと目で判断してもわからないことは多々あります。わからないときは、必ず手で軽く押さえてみましょう。わたしも本当に何度もやらかしてしまいました。途中までうまく色のせられてたのに~💦とがっかり…

出来上がった作品は、色あせしないように、保護スプレーなどをしましょう。作品は、日焼けや湿気による劣化をします。大切な作品を長く守るための対策は必須です。

ぼくうっかりやりそう💦

同じように見えますが、上から、【防カビスプレー/UVマットスプレー/UV艶ありスプレー】とのせてあります。

わたしは絵柄的に艶を出したくないので、UVはマットタイプを使用しています。

乾燥後の水彩紙のゆがみ対策

水分を多く含む水彩画は水彩紙が歪んでしまうというあるあるがあります。これは、紙が水分を含んで縮む現象から来ています。そのときの裏技として、描き終わって完全に乾いた絵の上に重たい本を載せておく方法があります。多少のゆがみでしたら数日で平らになります。

水彩画イラストを上達させるための応用テクニック

基本的な描き方をマスターしたら、次はさらに表現の幅を広げるための応用テクニックに挑戦してみましょう。これらのテクニックを習得することで、あなたの水彩画イラストはより一層魅力的になります。

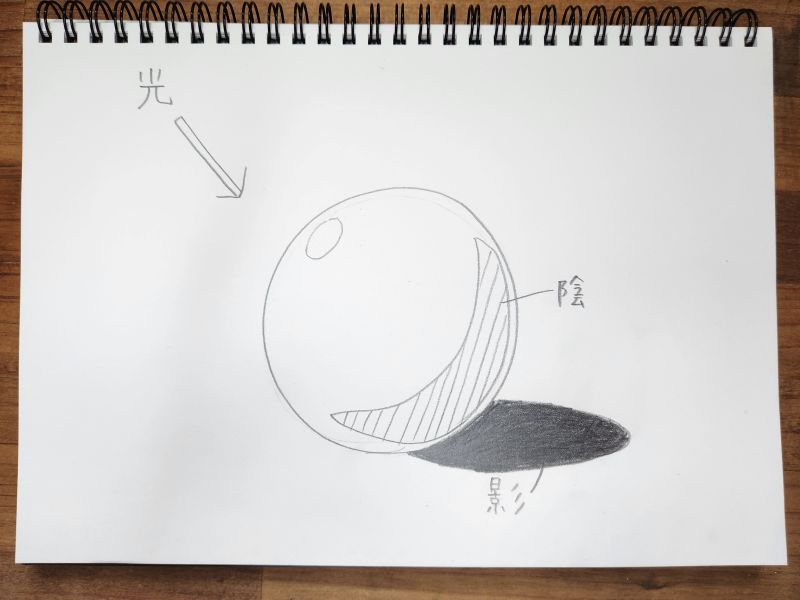

光と影の表現でイラストに深みを出す方法

光と影は、イラストに立体感と奥行きを与え、感情を伝える上で非常に重要な要素です。水彩画の透明感を活かして、効果的な光と影を表現しましょう。

- 光源を意識する: まず、どこから光が当たっているのかを明確に設定します。光源の位置によって、影の形や濃さが変わります。

- 影の色: 影はただ暗い色を塗るのではなく、光の色や周りの環境色を考慮して、少し青みや紫みを帯びた色を使うと自然な深みが出ます。

- グラデーションで表現: 影もグラデーションで表現することで、より自然な立体感が生まれます。光が当たる部分から影になる部分へ、徐々に色を濃くしていくイメージです。

こちらは左斜め上からの光が当たっているイラストです。光とは反対側に影(いわゆるお日様が当たった時にできる影のこと)ができますので、暗く濃い色を置きました。そもそもかげには、影と陰があります。陰は、物体そのものの表面にできる暗い部分のことです。この絵では、卵の黄身の右側に陰ができ、暗くなっているので、濃いめに色をのせました。

この絵は光が当たっている部分は紙の白さを生かし、自然な光を意識して色をのせないでおきます。最初は薄い色を全体にのせるのが透明水彩の基本ですが、にじみを利用して少しずつ濃い色をのせていくことで自然なグラデーションができます。そこに乾いてから重ね塗りを繰り返すことで、自然な立体感が生まれます。

これは言葉で説明してもわからない方もいるかと思うので、実際にどんどん試してみてください。また、YouTubeなどSNSでも色んな方がハウツー動画を公開しているので、それを参考にイメージをされてみてください。

りょーかいしました!

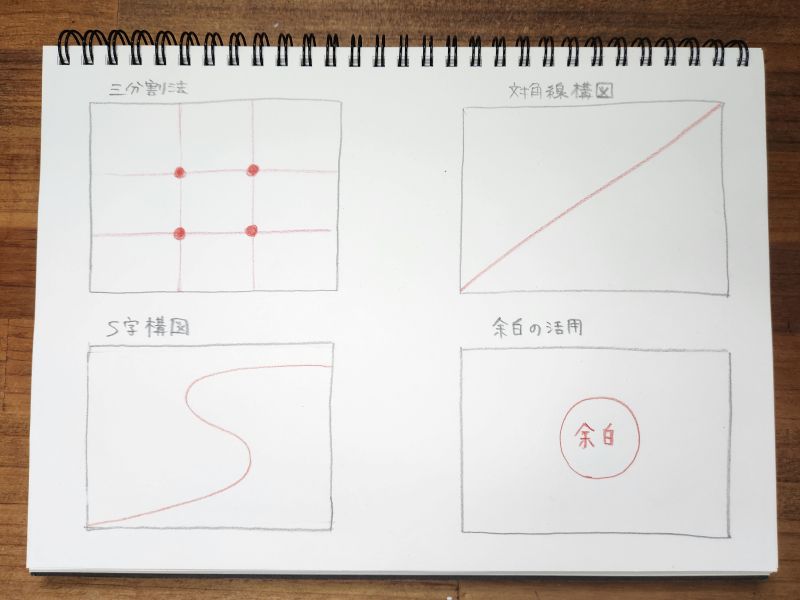

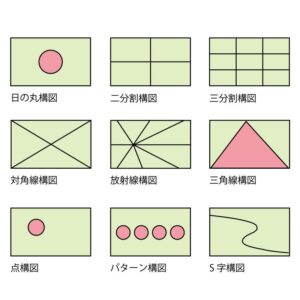

構図の考え方と魅力的なイラストにするヒント

イラストの印象を大きく左右するのが構図です。魅力的な構図を意識することで、見る人の視線を引きつけ、伝えたいメッセージをより効果的に表現できます。

- 三分割法: 画面を縦横に三分割し、線が交わる点や線上に主要な要素を配置すると、バランスの取れた構図になります。

- 対角線構図: 画面を斜めに横切る線を利用して、動きや奥行きを表現する構図です。

- S字構図: 画面内にS字の曲線を取り入れることで、優雅さや流れるような動きを表現できます。

- 余白の活用: 全てを描き込むのではなく、意図的に余白を作ることで、主役を引き立たせたり、空間の広がりを表現したりすることができます。

対角線構図を使った例

初心者さんには一番わかりやすい構図ではないでしょうか?効果的に見せられるシンプルな構図にしました。対角線構図は、動きや奥行きを表現するのに優れています。この構図にすることで効果的に鳥の躍動感を演出しています。特に、アクションシーンや動きのあるイラストで効果を発揮します。参考にしてくださいね。

複数の要素を配置した構図例

複数の要素を画面に配置する際は、三分割法を意識してバランスを取りましょう。このイラストでは、鳥と三色団子をそれぞれ異なる線上に配置することで、見る人の視線がイラストの中を自然に移動し、物語性や賑やかさを感じさせる効果が生まれます。描きたいモチーフが多いときに役立つ、応用しやすい構図です。

余白を活かした構図例

全てを描き込むのではなく、あえて余白をたっぷりとるのも、構図の重要なテクニックです。余白を活かすことで、このイラストのように、主役のコーヒーとドーナツに視線が集中し、空間の広がりや静けさを表現できます。余白は、単なる「何もない空間」ではなく、主役を引き立てるための大切な要素です。この構図をマスターすれば、より洗練された印象の作品が描けるようになりますよ。

構図のバリエーションを増やす練習方法

構図の引き出しを増やすための効果的な練習方法をいくつかご紹介します。

1. 写真模写

雑誌やインターネットで見つけた魅力的な写真を選び、その構図を分析しながら模写してみましょう。なぜその写真が魅力的に見えるのか、主要な要素がどこに配置されているのかを考えながら描くことで、構図のパターンを感覚的に学ぶことができます。

2. シンプルな図形での構図練習

キャラクターや背景を描き込む前に、まず円や四角、三角といったシンプルな図形を組み合わせて構図を試してみるのも良い方法です。主役を円、背景を四角で表現するなど、大まかに配置を決めることで、構図の骨格を効率的に練習できます。

3. 異なる構図で同じモチーフを描く

同じモチーフ(例:花瓶と花)を、三分割法、対角線構図、日の丸構図など、複数の構図で描き分けてみましょう。これにより、それぞれの構図がモチーフにどのような異なる印象を与えるのかを比較でき、構図の選び方がより明確になります。

デジタルで水彩画風イラストを描くには?

画像元: Loose Drawingさんのフリー素材をお借りしました

最近では、デジタルツールを使って水彩画のような表現をする人も増えています。アナログ水彩画の知識は、デジタルでも大いに役立ちます。

- 水彩ブラシの活用: 多くのイラストソフトには、水彩画のような表現ができるブラシが用意されています。水の広がりやにじみを再現できるブラシを選びましょう。

- レイヤーの活用: デジタルではレイヤーを重ねて色を塗ることができます。アナログの薄塗りのように、透明度を調整したレイヤーを重ねることで、深みのある色合いを表現できます。

- テクスチャの追加: 水彩紙のような質感のテクスチャを重ねることで、よりアナログ水彩画に近い雰囲気を出すことができます。

わたしはほとんどデジタルはやってこなかったので、あまり参考にはならないかもしれませんが、無料で始めるなら、「アイビスペイント」か「KLITA」がおすすめです。アイビスペイントは言わずもがな、無料なら1時間まで、KLITAは制限なしです。(2025,09時点)本格的に使うようになったら、「アイビスペイント有料版」や「クリスタ」がやはり使いやすいでしょう。クリスタも使ってみましたが、まずはデジタルになれるところからだったので、無料版で十分でした。クリスタは操作方法が難しい印象で、使いこなせなかったです。しかし内容は充実していて、簡単に水彩風のテクスチャがでるブラシなどもあり、使いこなせる方にとってはとても重宝するでしょう。

デジタルも使いこなせたら幅広がるよね。

わたしたちのアイコンはデジタルで制作しました。あまり知識も技術もなかったので、いつか勉強してキャラアイコンもアップデートしたいなあ~

よくある疑問を解決!水彩画イラストQ&A

水彩画イラストを描く上で、誰もが一度は抱える疑問や悩みがあるものです。ここでは、よくある質問にお答えし、あなたの創作活動をサポートします。

水彩絵の具の種類と使い分け

水彩絵の具には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。自分の描きたい表現やレベルに合わせて選びましょう。

- 固形水彩(パンカラー): 持ち運びに便利で、手軽に始められます。絵の具が乾燥しているため、水を含ませた筆で溶かして使います。

- チューブ水彩: 濃度の高い絵の具で、大量に色を使いたい場合や、鮮やかな発色を求める場合に適しています。パレットに出して水で薄めて使います。

- リキッド水彩: 液体のアクリル絵の具で、非常に鮮やかな発色が特徴です。スポイトなどで直接紙に落としたり、筆で塗ったりと、様々な表現が可能です。水彩絵の具ではないので注意してください。

| メリット | デメリット | 表現の違い | |

| 固形水彩 | 〇すぐ始められる 〇持ち運びに便利 〇手頃な価格 | ✖発色が優しい ✖濃い色を大量に溶くのには時間がかかる | ➨透明感があり、淡い、優しい表現に向く ➨屋外でのスケッチや小作品に最適。 |

| チューブ水彩 | 〇色が鮮やか 〇伸びがいい 〇気に入った色を単色で買うことができる 〇固形水彩のようにパレットに乾かして使うこともできる | ✖一度パレットに出して乾燥させた絵具は、チューブ内の状態よりも劣化しやすい(ひび割れ、発色低下など) | ➨濃く鮮やかな発色 ➨広い面積をムラなく均一に塗るのに適している ➨大作や本格的な作品制作向き。 |

| リキッド水彩 | 〇発色が非常に鮮やかで均一 〇にじみが綺麗 | ✖光に弱く、退色しやすい(耐光性の低さ) ✖価格が高価 ✖経年劣化でボトル内部の液体がゲル化する | ➨インクのような発色 ➨修正が非常に難しい |

固形水彩

固形水彩は買ってすぐ始めることができるので大変便利です。特に水彩はじめてみようかな?と思っている方には必見です。わたしもはじめての水彩絵の具は呉竹透明水彩セットを購入しました。水彩画家のお友達におすすめを聞いて紹介してもらいました。価格も手ごろで、はじめてでも使いやすい優しい色味がお気に入りでした。パレット一体型で付属品には水筆と細ペンがついていました。これも固形水彩にはよくあるのですが、筆や鉛筆、パレットまでついているというのは、初心者さんにとって最も始めやすい絵の具セットではないでしょうか?

あえて難を言えば、水で溶く際には少しコツがいるかもしれません。絵の具が硬いので、結構なんども筆をこすらなくてはいけません。チカラを入れすぎて筆を傷めないように気を付けてください。

チューブ水彩

チューブ水彩のおすすめは言わずもがな、ホルベイン透明水彩です。伸びがよく色あせしにくいのでとても重宝します。コスパもいいので練習用にももってこいですが、わたしも含めプロも愛用者多数の納得の品です。ずっと使い続けたい逸品です。カラー展開も豊富でいつか全色試してみたいと思う今日この頃です。その際は、こちらでもレビューしますね。いつになるかわかりませんがお楽しみに♡

また、ターナー透明水彩も驚きの価格なのに、発色・伸びもよく大変おすすめです。ただ色持ちがどうかな…?絵の具とパレットが別売りなので、保管には場所をとりますが、練習用にはピッタリの品!ぜひチェックしてみてくださいね。

【裏ワザの落とし穴】チューブ水彩をパレットに出しっぱなしにする際の注意点

チューブ水彩は、パレットに絞り出して乾燥させれば固形水彩のように手軽に使えて便利なのですが、実はこの「裏ワザ」には注意が必要です。私も知らなかったのですが、チューブから出した絵の具は、永久に使えるわけではありません。パレット上の絵の具は、チューブ内に保管されている状態と異なり、空気に触れ続けることで含まれている結合剤(メディウム)が少しずつ劣化・硬化していきます。

パレットに出した絵の具は「半年〜1年」を目安に!

結論から言うと、最高の品質で描くためには、パレットに出した絵の具は半年、長くても1年以内には使い切ることを目安にしましょう。この期間を過ぎると、以下のような「発色低下」や「使いにくさ」のサインが現れ始めます。

- 溶けにくくなる: 筆でこすっても色が水に溶け出しにくくなり、本来の鮮やかで濃い色が出しづらくなります。

- ひび割れや剥離: 乾燥が進みすぎると、絵の具がパレットから剥がれたり、ひび割れたりすることがあります。

- 色の劣化が早いものがある: 特にコバルト系やビリジャンなどの一部の色は、他の色よりも劣化が早まる傾向があります。

よく使う色は多めに、あまり使わない色は**「半年で使い切れる量」だけパレットに絞り出すように工夫しましょう。作品の仕上がりに直結する大切な絵の具の品質を、しっかり守っていきましょう!

リキッド水彩

リキッド水彩に関しては使用したことがないので、はっきりとしたことはお伝え出来ず申し訳ないのですが、リキテックスさんのサイトを見る限り、水で溶く必要もなく水彩のような表現が簡単にできるところは魅力ですね。カラーも豊富にあり、どれも試してみたくはなりますが、一本あたり900円程度する(2025年現在)ことを考えるとなかなか手が出ずらいです。また、耐光性についてはいまいちなようですので、今のところ使う予定はありません。ホームページには、様々な表現に、と書いてありますが、どんな絵に向いてるのでしょうか?インクアートのような感じですね。こちらは使ったかたにぜひとも感想を教えていただきたいです。コメントお待ちしています♪

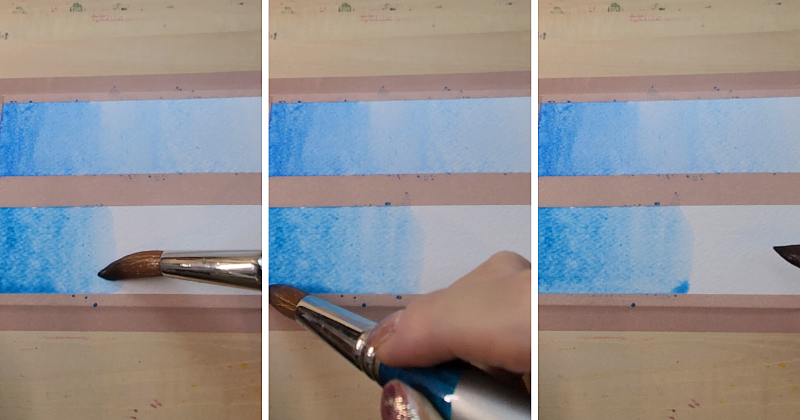

水彩絵の具比較してみた!

この比較は、グラデーションが最もわかりやすい表現です。今回は青(セルリアンブルー)を使用して、比較しました。筆あとが残ってしまうのはチカラ加減が強すぎたためです。画像では二度塗りしています。

チューブは濃くはっきりした色味でムラが目立ちにくいですね。反して、固形のほうが筆あとが強く残っていて、透明感の色味になっているのがおわかりいただけますでしょうか?

ご覧の通り、一見同じセルリアンブルーでも、発色には大きな違いが出ます。**コットマン(固形)**はクリアで穏やかな青ですが、**ホルベイン(チューブ)**はより濃く深みのある青です。これは、絵の具に含まれる顔料の濃度の違いが、グラデーションの濃い部分で如実に現れているためです。

【使用画材】

絵の具は「ホルベイン透明水彩チューブ」と「ウインザーニュートンコットマン固形水彩」。筆はホルベインニューリセーブル20号丸筆を使用しました。平筆のほうが塗りやすいという方もいらっしゃいますが、わたしは使っていません。風景画や大きな作品を描く方、広範囲を均一に塗りたいときには使いやすいでしょう。水彩紙は、ホワイトワトソン水彩紙300g/mポストカードサイズです。

ちなみに丸筆で広範囲を塗るときのコツは、筆先ではなく横に寝かせて滑らせるように動かします。これが言葉では理解できなかったのがわたし自身です💧こんな不器用なわたしでも絵の具と仲良くしていけば必ずコツはつかめていきますので、根気よく続けてみてください。

失敗しないためのポイントと解決策

水彩画は失敗がつきものと思われがちですが、いくつかのポイントを押さえることで、失敗を減らし、より楽しく描くことができます。

- 焦らない: 水彩画は水の乾燥を待つ時間が必要です。焦って次の色を塗ると、色が濁ったり、にじみすぎたりすることがあります。

- 水の量を調整する: 水の量が多すぎると色が薄くなりすぎたり、紙が波打ったりします。少なすぎると色が伸びにくくなります。筆につける水の量を意識して調整しましょう。

- 練習を重ねる: 最初から完璧な作品を目指すのではなく、まずは様々な技法を試したり、色を塗る練習を重ねたりすることが大切です。

最初は本当に水加減の調節に苦戦しました💦紙の選び方もよくわからず、とりあえず画家さんおすすめのコスパのいいというマルマンビフアール水彩紙を買って試したものの、全くうまく色をのせられず撃沈…当時は、うまくないからと紙代をケチっていました。試し塗りなら画用紙でもいいか、と何度も挑戦しましたが、水でべっこべこになり、もうやってられるかーーー!!!と半べそをかきながら描いた日もたくさんあります。

今思えばこの紙選びからして失敗でした。

それでもめげずにやり続けられたのは、水彩の魅力のとりこになっていたからかもしれません。特ににじみやグラデーションが好きで、「透明感の先には何があるんだろう?」などと絵の中に引きこまれる感覚がありました。そして、自分にも描ける気がしていたんです。意味が分からない理由ですが、理由に意味なんて必要ないと思っています。もう、大好きだけで十分才能です!✨

あなたも水彩の魅力に引き込まれている一人だとしたら、一緒に描いてみませんか?あなただけの色を、あなただけの作品を、水彩という魔法にのせて…。

もしやってみようと思っているならば、とにかく練習です!紙がべこべこになっても、意図せず(バックラン)になってしまっても、めげずにチャレンジし続けてください。そして、世に出回っている作品を研究し、自分の作品と照らし合わせてまた練習…を繰り返していたら、いつかきっと、いや必ず上達します!諦めたらおしまいです。あきらめずにやったものだけが結果としてでてくるでしょう。

こういったわたしの経験からも、水彩は紙選びがもっとも重要だと思います!特に初心者さんにとって紙選びはかなり慎重になったほうがいいと思います。厚みは必ず300g/mのものを選んでください。そうすることで、成功することが増え、自信につながります。水の調節ができるようになったら、徐々に厚みの薄いものにチェンジしてもいいと思います。

300g/mの水彩紙必須だね!調べてみるね。

まとめ:あなただけの水彩画イラストを楽しもう

水彩画イラストは、その透明感と繊細な表現で、見る人を魅了する素晴らしいアートです。このガイドを通して、基本的な描き方から応用テクニックまで、様々な知識を身につけることができたでしょうか。今回はとても内容が濃いので、お腹いっぱい~💦って方、一つ一つ進めていきたいよ~という方、安心してください♡わたしも一気にできるような器用な人間では決してないので、お気持ちよーーーーくわかります。よかったら他のブログも参考にちあなたのペースで水彩の魅力にはまっていってくださいね✨

大切なのは、完璧を目指すことよりも、描く過程を楽しむことです。水彩絵の具と水が織りなす偶然の美しさを受け入れ、あなた自身の感性を信じて筆を動かしてみてください。

ここまでご覧くださりありがとうございました!snsやブログのチェックもお願いします。Tik tokやYouTubeではショート動画を発信中♪

Tik tok @a_chan.gogogo

Youtube https://www.youtube.com/@あーちゃんの透明水彩

それでは次回もお会いしましょう。あなたらしくわたしらしく~